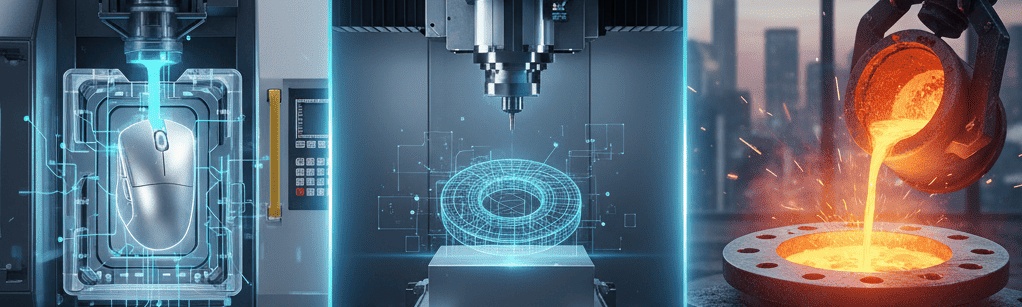

模具的靈魂在於公差

模具製造的本質,就是一場對公差的極致追求。

一套模具的成敗,不在於外型多麼複雜,而在於其分模面是否能完美貼合、滑塊是否能順暢移動、模仁與模穴的尺寸是否在千分之幾公釐的誤差內。但要如何實現 0.005 公釐的公差? 這並非單一工具能完成,而是取決於一套嚴謹的加工流程,以及在正確的階段、為正確的材料、選擇正確的刀具。

步驟一:CNC 銑削 — 成形的主力

適用公差:約 ±0.005mm 至 ±0.05mm

CNC 銑削是模具加工的起點與主力。它使用高速旋轉的碳化鎢銑刀,執行粗加工與精加工,快速移除大量材料,並建立起模具 90% 的 3D 輪廓。

刀具選擇

- 平刀:用於加工平面、側壁,效率最高

- 圓鼻刀:用於曲面精加工,刀刃強度較佳

- 球刀:用於複雜 3D 曲面或自由曲面的精修

技術要點

傳統銑削有三大局限:

- 硬度限制:傳統碳化鎢刀具較難加工洛氏硬度 HRC 50 以上的淬火鋼。但現代硬銑削技術已突破此限制,使用陶瓷或 CBN(立方氮化硼)刀具,配合高速加工中心,可直接加工 HRC 60 以上的淬火鋼,這正是硬銑削技術的價值。

- 內角限制:旋轉刀具的物理特性,使其在內角處必定會留下 R 角,無法加工出完全銳利的 90 度內角。

- 深窄溝槽限制:刀具長徑比過大時會產生震顫,難以加工深度超過刀徑 3-5 倍的窄槽。

步驟二:熱處理 — 賦予模具硬度

當銑削完成後,模具零件會被送去熱處理或淬火,使其硬度大幅提升至洛氏硬度 HRC 50 甚至 60 以上,以確保其耐磨性與壽命。但熱處理會導致工件產生微小的變形(通常約 0.05-0.3mm),這使得銑削階段達成的公差被破壞。此時,後續的精密製程必須介入以修正變形。

技術要點

實務上熱處理時機更加靈活:

- 預硬鋼:材料已預先熱處理至 HRC 28-35,直接加工後不需再淬火,可避免變形問題

- 分段熱處理:粗加工 → 退火 → 精加工 → 淬火,適合複雜模具

- 硬銑削路線:材料先淬火至最終硬度,再用硬銑削直接加工,完全避免熱處理變形

步驟三:放電加工 EDM — 克服硬度與內角

適用公差:約 ±0.002mm 至 ±0.01mm

放電加工是一種非接觸式加工,利用電火花侵蝕導電材料。當銑削無法加工時,就輪到它上場。

刀具選擇

- 石墨電極或銅極:用於模穴放電加工

- 銅線:用於線切割放電加工,線徑常見為 0.1-0.3mm

技術要點

放電加工的價值在於它能做到銑削做不到的三件事:

- 加工淬火鋼:它不在乎材料硬度,只在乎是否導電,因此能輕鬆加工 HRC 60 以上的淬火鋼。

- 加工銳利內角:電極可以被製作成任何形狀,能輕易加工出銑刀無法實現的 90 度銳利內角。

- 加工深窄肋:能加工銑刀無法伸入的深窄溝槽,且線切割無切削應力,特別適合精密薄壁零件。

線切割 EDM 的公差控制能力極佳,在良好條件下可穩定達到 ±0.002-0.005mm,甚至更高。

步驟四:研磨 — 追求極限公差與表面

適用公差:< ±0.002mm,可達 ±0.001mm(1 微米)

研磨是精密加工的最後一哩路,專門用於精修與創造極致表面品質。

刀具選擇

- 砂輪:由無數堅硬磨料顆粒(如氧化鋁、碳化矽、CBN、鑽石)組成,是研磨的刀具

技術要點

研磨是追求極限公差的唯一手段。它能加工熱處理後的淬火鋼,並能完美修正熱處理帶來的微小變形。

常見研磨工法:

- 平面研磨:修正基準面,公差可達 ±0.001mm

- 外圓研磨/內圓研磨:修正圓柱零件,如頂針、導銷

- 成形研磨:研磨特殊輪廓面

研磨不僅追求尺寸精度,更能創造出鏡面般的表面粗糙度,達到 Ra 0.1μm 甚至更低。

步驟五:拋光 — 表面品質的極致

在研磨之後,對於需要極致表面品質的模穴(如光學鏡片模具、透明塑膠外觀件),還需要進行拋光。

拋光使用更細的研磨材料或鑽石膏,配合手工或機器研磨,將表面粗糙度進一步降低至 Ra 0.05μm 以下,達到完美鏡面效果。

公差是技術的綜合體現

模具的公差精度,不是某一道工序的功勞,而是:

- 設計階段:合理的公差分配與材料選擇

- 加工階段:正確的工序排程與刀具選擇

- 檢測階段:三次元量測儀(CMM)的精密驗證

唯有將每個環節都做到極致,才能創造出真正符合 0.005mm 甚至 0.001mm 公差要求的精密模具。